【プロの駆除】シロアリ駆除の手順・方法を有資格者が詳細解説|シロアリ1番!

COLUMN

シロアリコラム

投稿日 2018.05.21 / 更新日 2025.04.11

シロアリ駆除

【プロの駆除】シロアリ駆除の手順・方法を有資格者が詳細解説

WRITER

大学では昆虫類の研究に携わる。2007年テオリアハウスクリニックに新卒入社。これまで3000件を超える家屋の床下を調査。皇居内の施設や帝釈天といった重要文化財の蟻害調査も実施。大学の海外調査にも協力。しろあり防除施工士。白蟻専科研究室長。

YouTube:シロアリ駆除Channel

シロアリ駆除を業者に依頼するとき、気になるのが一体どこで何をするのか、ではないでしょうか。

「シロアリ駆除の流れや方法を事前に調べています」

この記事では、そういった皆さんのためにシロアリ駆除の流れややり方について「しろあり防除施工士」である私が解説していきます。

目次

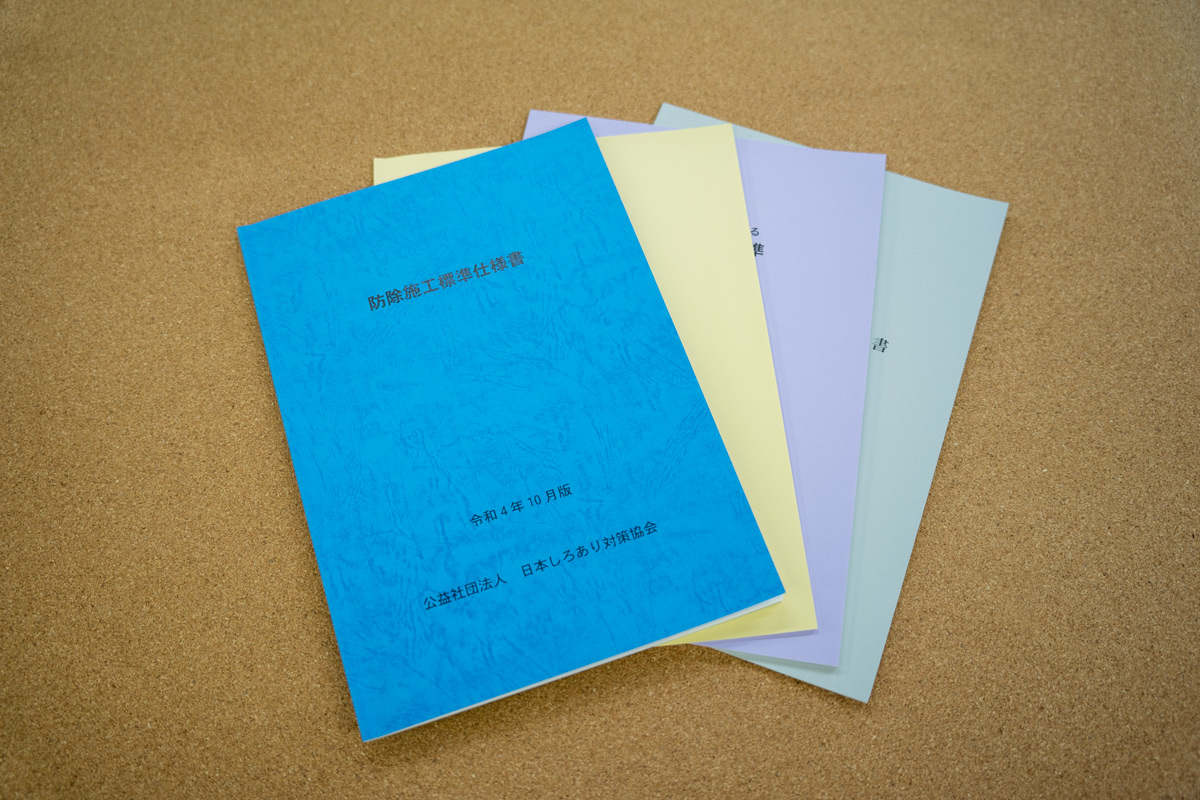

シロアリ駆除には専用の「仕様書」がある

実はシロアリ駆除には仕様書があります。これは公益社団法人日本しろあり対策協会が昭和36年7月に制定したもので、毎年のように改定され続けている非常に重要なものです。

シロアリ防除業者(駆除業者)はこの仕様書に則ってお客様の建物へ対処をするのが基本となります。

そのため、駆除の方法についてお話する上で、シロアリ駆除の業者が(公社)日本しろあり対策協会に加盟していることは最前提なのです。

ただ、協会加盟業者の中で比較すると、お家を汚さない配慮や施工後の報告書、アフター対応など、品質の違いによる満足感には大きな差があるのも事実です。

そこでここからは、私たちが実際に行っているシロアリ駆除・予防工事の流れを詳細に解説させていただきます。

シロアリ駆除の手順・流れを表でまとめると

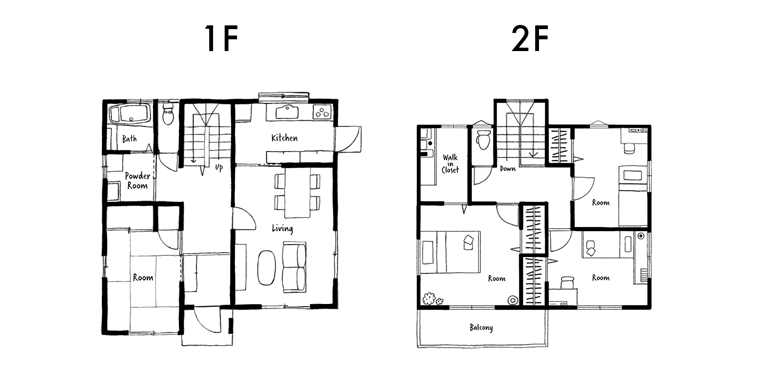

1階間取り:LDK16畳、和室6畳、バス、洗面所、トイレ

1階床面積:62㎡

被害状況:洗面所付近にシロアリ被害有り

| 9:00 | 【準備】 室内の養生、機材準備、電源確保 |

|---|---|

| 9:30 | 【床下】 被害箇所への薬剤注入処理 |

| 10:00 | 【床下】 床下の木材(床組)への防腐・防蟻薬剤散布 |

| 10:30 | 【床下】 土壌表面への防蟻薬剤散布 |

| 11:00 | 【玄関】 玄関タタキのタイル目地から地中へ薬剤を注入 |

| 11:20 | 【浴室】 タイル目地から薬剤を注入(タイル浴室のみ) |

| 11:40 | 【片付け】 養生の撤去、清掃、機材の撤収 |

| 12:00 | 【施工後】 施工後のご報告、施工箇所のご確認 |

上記のような一般的な住宅のシロアリ駆除の場合、所要時間は3時間が目安です。これよりも大規模な被害になってくると、5時間から8時間程度かかる場合もあります。また、部材の交換など大工工事が入る場合は大工工事後に駆除を行ったり、壁を開口したタイミングで駆除を行ったりと様々です。

ただし、基本的にはシロアリ駆除の流れ自体は上の表の順番で行われることが多く、この流れを把握していれば問題ありません。

シロアリ駆除の方法と手順の詳細解説

それでは、ここからは本題のシロアリ駆除のやり方、手順について詳しく解説していきます。

シロアリ駆除の準備【養生・機材準備】

シロアリ駆除は床下での作業が中心となります。床下に入って作業するには室内の床下点検口(床下収納庫)から進入するため、そこまでの通路を養生してホコリ対策・汚れ対策を施す必要があります。

養生(ようじょう)とは駆除作業中に部屋の壁・床の傷や汚れを防止するためにあらかじめ手を打っておく作業のことを指します。シロアリ駆除では床下の出入りがあるため、養生は必須作業です。

- 1.玄関から養生シートで床を保護

- 出入り口(玄関など)から床下点検口まで専用のシートを敷きます。薬剤ホースを建物の外から床下に通しますので、床や壁を汚さないように確実に養生していきます。

シートは使い捨ての紙製のものを使用しますが、断面から見ると紙と紙の間にビニール層を挟んだ特殊加工がされています。そのため普通の紙よりもかなり丈夫で、汚れが床まで染みこんでしまう心配もありません。

- 2.床下の入口まわりもシートで保護

-

床下点検口まわりの養生を行います。点検口は床下と床上をつなぐ入り口で、床下の空気が室内に最も漏れやすい場所です。上から蓋を塞ぐだけでも施工中は問題ありませんが、最も汚れが舞いやすいのは人が出入りするときです。

養生が甘いとホコリ汚れやカビ臭さの原因となる可能性があります。シロアリ駆除は一度の作業で床下と床上を何度か往復することになりますので、室内が汚れないように床下点検口の養生はより重点的に実施する必要があります。

- 3.ポールを利用して点検口を囲う

- 点検口の周りに専用のポールを4本立て、マスカーテープで点検口を囲うように養生します。

こうすることで、点検口周りでも作業に必要なスペースを確保しつつ、ホコリが室内に舞わないようにすることができます。昔はポールを使用せずに部屋の家具や壁に直接マスカーテープを貼って養生する方法が一般的でした。しかし、クロスや塗装面が粘着テープにより剥がれてしまう事故が頻発したため現在ではポールを使用した養生が一般的です。

※マスカーテープ:粘着テープとポリシートが一体化した養生道具のこと。

- 4.完成した点検口養生

-

これが完成した床下点検口の養生です。汚れ対策もホコリ対策もバッチリですね。

シロアリ駆除の準備【機材・道具の準備】

養生が終わったら、いよいよ工事の準備をしていきます。基本的には工事車両でお伺いし、車両にセッティングされた機材と薬剤タンクを動かしてシロアリ駆除を行います。

- 1.使用する機材・道具を準備する

- プロのシロアリ駆除業者が使用する機材はワンボックスカーに丸々積載されています。シロアリ1番!で使用している工事車両はこちらのワンボックスカーです。

サービス名には「シロアリ」の名前が入っていますが、車両にはシロアリのロゴは無く、会社名(株式会社テオリアハウスクリニック)のロゴがワンポイントで入っているだけです。

機材は全て車両に積載したまま作業が可能です。もちろん、荷降ろしもできますので駐車場が無くても問題ありません。上図の①〜③は、薬剤散布のメイン機材です。その他、木材やコンクリートの穴あけに専用ドリル、電動丸ノコ、過電流遮断器なども使用します。

動力噴霧器 写真①:薬剤を散布する機材 薬剤タンク 写真②:調製した薬剤を入れておくタンク ノズル 写真③:処理に応じて使用する薬剤噴霧用ノズル インパクトドライバー 床上の穴あけ処理に使用 電動ドリル 床下の駆除処理に使用 振動ドリル コンクリートの穴あけに使用 丸のこ 合板をカットするときに使用 ※主な機材・工具過電流遮断器は必須シロアリ駆除工事では、噴霧器や各種電動工具を動かすために電源をお借りします。その際、万一の漏電や過電流に対応できるように、過電流遮断器を使用してお客様宅のブレーカーが落ちないように対策をしております。

- 2.床下進入に必要な装備を整える

-

床下進入用ツナギ 写真①:全身を保護するための保護具(汚れ、怪我対策) 帽子、インナーヘルメット 写真②:頭部を保護するための保護具 ライト 写真③:床下の照明用のライト 防じんマスク 写真④:土埃・粉塵、薬剤の吸入防止用 防蟻工事用ゴム手袋 写真⑤:手指の保護・薬液濡れ防止用

床下は人が自由に動ける作りにはなっておらず、かろうじて人が通れるスペースしかありません。もちろんシロアリ駆除を想定した作りにもなっていないため、作業しやすい格好で行うことが大切です。 床下の環境

床下の環境- 床高40cm〜20cm程度の狭小環境

- 石やコンクリートなど固い地面

- 真っ暗闇な空間

- 乾燥した床下では粉塵の飛散

- 湿潤した床下ではカビの臭い、飛散

通行するのがやっとの床下でも、作業の目的はシロアリをしっかり駆除することです。可能な限りシロアリ駆除の作業に集中できるよう、身につける装備には気を配ります。作業効率と作業者の安全を両立することが必要なのです。

床下でのシロアリ駆除・予防処理の流れ

準備ができたら床下に入ってシロアリ駆除の開始です。基本的な流れは、被害箇所の駆除処理→未被害部の防腐防蟻処理→土壌面の処理となります。

床下作業①:被害箇所に薬剤を注入

まずは被害材に薬剤を注入するための穿孔処理(穴あけ)を行います。被害が進んだ木材の内側には生きたシロアリが生息していますので、木材内部にも薬剤を浸透させて確実にシロアリを駆除していきます。

穿孔で開ける穴の大きさは6mm〜8mm程度の小さなものですので建物の耐久性に影響を及ぼすことはありません。電動ドリルでの穿孔が終わったら、木材の内部に薬剤を注入しシロアリの駆除を行います。

木材の内部は空洞化しており、薬剤を注入すると別の穴や食害痕に薬剤が回って吹き出してきます。このように木材内全体が薬剤で充満するように穿孔をすることが大切です。

床下作業②:木材への薬剤散布(吹付け)

被害が無い木材は、基本的に木材表面への吹付け処理をおこないます。「穴を開けなくていいのかな?」と思われるかも知れませんが、被害の無い木材に穴を開けて薬剤を注入しても中に空洞が無いので薬剤はほぼ浸透しません。ですから闇雲に穴を開けて薬剤注入する必要はないのです。

とはいえ、特に被害が頻発するタイル浴室の下の土台など、必要と判断した場合に限り、“千鳥穿孔”という専門の穴あけ処理を実施します。また、木材用の薬剤には防腐・防カビの成分も含まれていますので木材への薬剤散布はシロアリの対策だけでなく、木材を健全に保つ上でもとても重要です。

床下作業③:土壌全体への散布

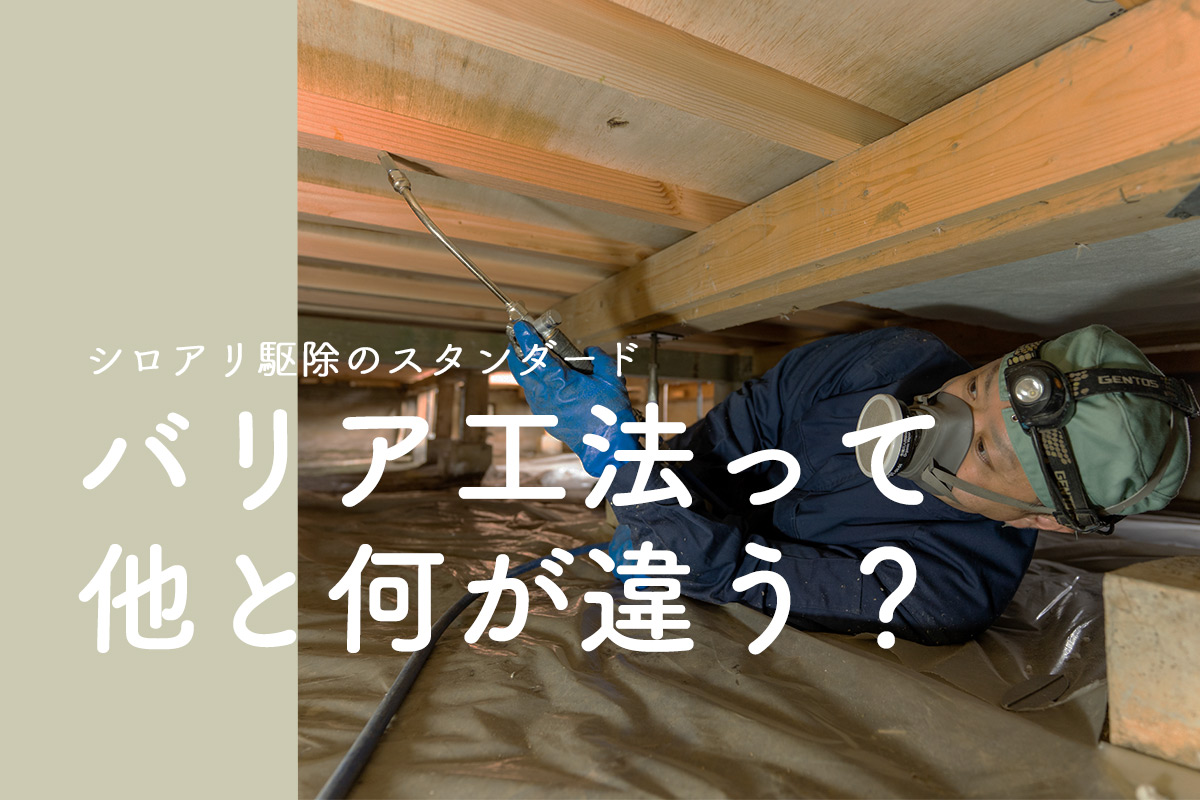

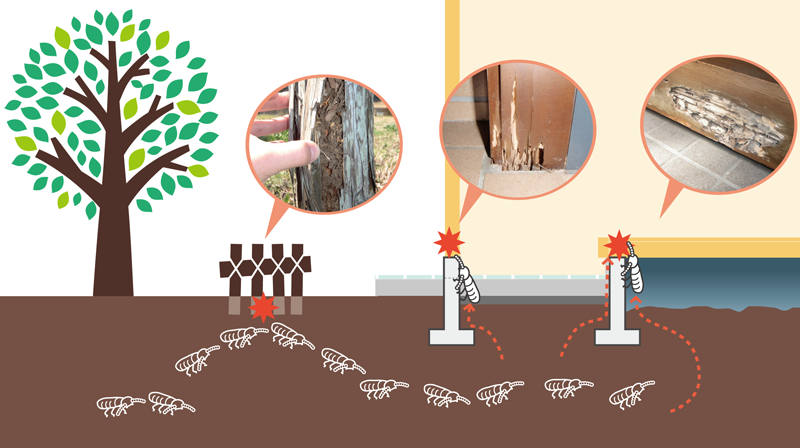

シロアリはどこから侵入するかというと、土の中から侵入します。ですから、土壌面は全体に薬剤を散布する必要があります。全体に散布することで土壌の表面にバリア層が作られるため、シロアリが根本的に侵入できなくなります。シロアリが土から上がってきている箇所は、シロアリの通り道(蟻道)を壊して薬剤を処理します。

ちなみに、上写真の物件は床下に防湿シートが敷いてありました。防湿シートの場合はシートをめくりながら土壌面に薬剤を散布します。コンクリートの床下の場合は、コンクリートの表面全体に薬剤処理をします。

これで、床下のシロアリ駆除は完了です。土壌処理は、バリア層を作るという意味があるので、施工後は基本的に床下に入らないことが原則です。床下が気になって定期的に点検をお願いしたくなりますが効果の面では良いとは言えませんので、過度な定期点検には注意が必要ですね。

玄関・浴室でのシロアリ駆除・予防処理の流れ

床下作業が終わったら、玄関や勝手口、浴室の処理を行います。床上でのシロアリ駆除工事は建物によって内容が変わりますので、今回は代表的な施工方法をご説明していきます。

玄関や勝手口土間、タイル浴室などは床下空間がありません。そのため床下からの施工では不十分なことがあります。それに加え、見えない密閉空間なので実はシロアリの被害がとっても多い場所のため、入念にシロアリ対策を実施するのです。

床上作業①:玄関・勝手口の処理

まずは玄関や勝手口、土間の処理を行います。玄関でのシロアリ駆除・予防は、タイル目地に穴をあけて注入処理、木製ドア枠への薬剤注入処理の2つが基本で、建物の構造に応じて他の施工方法を交えながら実施します。

- 1.タイル目地

玄関・勝手口のタイルの目地に鉛筆の太さ(6mm)ほどの穴を開けます。玄関タイルの下はコンクリートが施工されていますが、その下は土壌や砂利です。

すでにシロアリが潜んでいる可能性もあり、タイル目地からドリルでコンクリートを貫通させ、下の土壌部分に薬剤を注入します。玄関の大きさや住宅メーカーの仕様によって穴をあける数は異なりますが、基本は4箇所で多いと10箇所程度が目安となります。

開けた穴をモルタルで補修したら地面への薬剤注入は完了です。施工直後は水分を含んで色が濃くなっていますが、乾けば元のタイル目地と馴染みます。

- 2.木製のドア枠

木製のドア枠は上写真のような被害を受けやすい特徴があります。特に、玄関の地面に埋まった施工方法が取られているタイプはシロアリ被害が多く、対策が必須です。

シロアリの被害が見受けられなかった場合でも予防のための工事として、ドア枠の根元付近に6mm程度の穴を開け、薬剤を注入します。施工後は専用のキャップで補修を行います。

床上作業②:タイル浴室の処理

タイル張りの浴室は玄関と構造が似ており、被害が多発する場所です。表から見える場所ではドア枠の被害が多く見られますが、壁内や床下などの見えない場所が被害の中心になります。施工は壁を中心に穿孔注入処理を行います。※現在主流のユニットバスでは施工を実施しません。(床下から確実な施工をすることができるため)

- タイル目地への薬剤注入処理の流れ

壁のタイル目地に3mmの小さな穴を開けます。1箇所では薬剤が行き渡らないため、柱の間隔に合わせて30cmから45cmに1箇所づつ開けていくことが多いです。

壁の中は空洞ですので、内部の木材に薬剤をしっかり処理します。このとき使うのが、針ノズルという2mm程度の専用ノズルです。

開けた穴はモルタルなどで埋め戻します。施工後約1日はなるべく補修箇所に水を当てないようにすれば通常どおり浴室をご使用いただけます。壁以外にも、床面のタイル目地やドア枠に薬剤注入する処理方法もあり、被害状況等に合わせて処置を行います。

穿孔処理をオプションにしている業者も

玄関や浴室の穴あけ工事は、一般的にシロアリ駆除の費用に含まれていますが、業者によっては3万円~5万円の別料金に設定していることがあります。ホームページに一切そのことが触れていないにもかかわらず、見積りの際に計上する業者には気をつけましょう。シロアリ1番!では玄関・浴室の処理がある場合も基本料金に含まれていますのでご安心ください。

シロアリを駆除した後の流れ

このような流れでシロアリ駆除は完了です。一般的な戸建て家屋で半日程度を見ていただければ施工が可能です。施工後は処理した場所の確認をしていただき、タブレットやカメラの画面を使用してシロアリ駆除の写真をお見せしながらご説明します。

シロアリ駆除を業者に依頼すれば5年間保証がつきます。万が一、「羽アリが出てきた!」 など異常が起きても、保証があればその場で無料施工対応してくれます。また、施工後に異常が見られない場合は、バリア処理を壊さないためにも床下に入る確認調査は最小限に留めるべきです。シロアリ1番!ではお客様の時間的負担が極力少なくなるよう、5年後にシロアリ1番!から最終点検のご案内をさせていただいております。(写真の保証書は一例です)

これはシロアリ駆除。本当はシロアリ予防も大切。

今回はシロアリ駆除の知られざる方法にスポットを当ててご説明してきました。しかし、シロアリ駆除をするということは、既に大切な建物がダメージを受けてしまっているということです。

お家を長く維持するためには、床下のみならず建物のメンテナンスを考えることがとても大切です。シロアリに関して言えば、被害に遭う前にシロアリ予防を実施しておけば、格段にお家は長持ちしますし、シロアリ被害のリスクも極めて小さくすることができます。

シロアリ被害が既に見られる場合はもちろん処理が必要ですが、特にまだ見られないけど築10年を経過している場合は、シロアリ予防の実施を検討してみては如何でしょうか。シロアリ1番!では調査からお見積りまで無料で承っております。まずは、今の現状だけでも確認したい、という場合にもお気軽にご活用ください。

全員がしろあり防除施工士

社員の顔が見える安心力

強引な販売営業ナシ

全ての業務を自社社員で運営

「クリーンなイメージとしてのシロアリ防除業界のパイオニアであり続ける」。私たちシロアリ1番!は、安心で確実なシロアリ駆除・予防をご提供するため、お客様のことを第一に考えたサービス作りをします。点検・工事・お見積りのことなど、シロアリ対策でお困りの点がありましたらお気軽にご相談ください。

シロアリ1番!が選ばれる理由

シロアリ1番!のプラン・料金

シロアリ1番!スタンダードプラン詳細

シロアリ1番!トップページへ