ヤマトシロアリの生態や羽アリの特徴・駆除方法【危険性はある?】|シロアリ1番!

COLUMN

シロアリコラム

投稿日 2023.03.30 / 更新日 2025.12.06

シロアリ駆除シロアリについて

ヤマトシロアリの生態や羽アリの特徴・駆除方法【危険性はある?】

WRITER

大学では昆虫類の研究に携わる。2007年テオリアハウスクリニックに新卒入社。これまで3000件を超える家屋の床下を調査。皇居内の施設や帝釈天といった重要文化財の蟻害調査も実施。大学の海外調査にも協力。しろあり防除施工士。白蟻専科研究室長。

YouTube:シロアリ駆除Channel

「ヤマトシロアリについて調べています」

「駆除方法について教えて下さい」

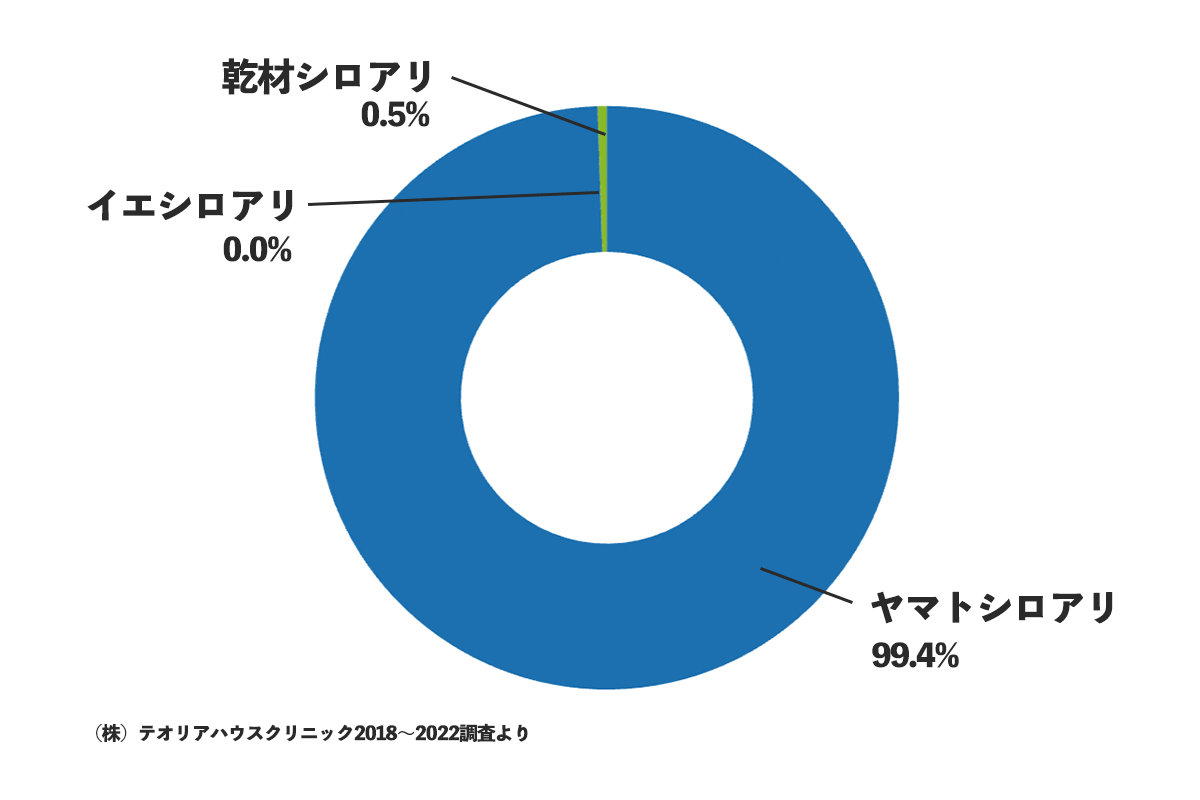

実は「シロアリ」と一口に言っても日本には20種類以上のシロアリが生息していることをご存知でしょうか?その中でも、最も多くの方が被害に遭いやすいのが「ヤマトシロアリ」です。国内のシロアリ被害のうち、ヤマトシロアリが占める割合はなんと9割以上にもなります。

この記事では、そんなヤマトシロアリに焦点を当てて、その危険性・生態・実際の被害例・そして駆除方法について詳しく解説していきます。

目次

ヤマトシロアリとは

ヤマトシロアリは日本を代表するシロアリで、正式にはゴキブリ目ミゾガシラシロアリ科ヤマトシロアリ属ヤマトシロアリ(学名:Reticulitermes speratus)です。北海道からトカラ列島まで広く生息し、一昔前までは、琉球産のヤマトシロアリ属も含めて「ヤマトシロアリ」とされていました。

現在では、ヤマトシロアリ属のシロアリは7種3亜種に分類され、「ヤマトシロアリ」と呼ばれるシロアリは本州や四国、九州に生息するものになります。

| ヤマトシロアリ | 北海道〜九州、屋久島、トカラ列島 |

|---|---|

| —基亜種 | 北海道〜近畿地方、香川県の一部 |

| —四国亜種 | 静岡県〜北九州、四国 |

| —九州亜種 | 岡山県以西〜九州、松山市等 |

| カンモンシロアリ | 関門海峡周辺(山口県・福岡県) |

| アマミシロアリ | 奄美大島・与論島 |

|---|---|

| ミヤタケシロアリ | 奄美大島・徳之島・沖縄本島 |

| オキナワシロアリ | 沖縄本島周辺 |

| ヤエヤマシロアリ | 石垣島・西表島 |

| キアシシロアリ | 石垣島・西表島・与那国島 |

これらヤマトシロアリ属の見た目には目視で分かるほどの大きな違いは無く、大きさは職蟻で4~6mm、生殖虫で5~7mmほどですが、女王アリは成熟すると10mmを超えるほどに肥大化します。

一見するとイエシロアリに似ていますが、全体的にやや小ぶりで、いくつかの明確な違いがあります。特にわかりやすいのは、有翅虫の見た目。体全体が黒褐色で、羽も黒っぽいのがヤマトシロアリの特徴です。

また、兵隊アリは前後に長い頭部を持ち、鋭く発達したハサミのような大アゴを備えていて、防御の役割を果たしています。

国内のシロアリ被害の9割はヤマトシロアリ

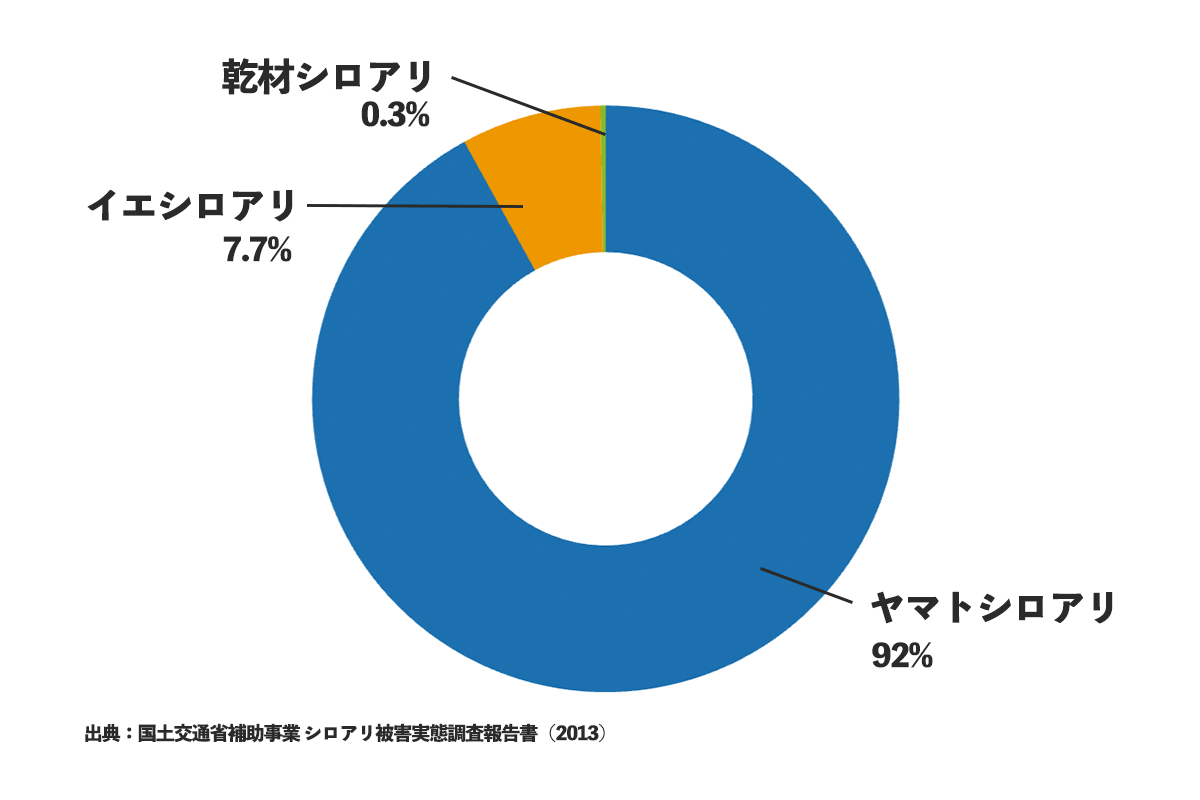

冒頭にもお話しましたが、皆さんが「シロアリを見ました」、「被害に遭ってしまいました」といった場合、9割以上はヤマトシロアリによるものです。まさに日本を代表するシロアリと言えます。

ヤマトシロアリの被害の実態については、弊社も協力した国土交通省補助事業「シロアリ被害実態調査報告書」(2013)にて詳しく記されています。

これを見ると、日本全国におけるシロアリ被害の割合は圧倒的にヤマトシロアリが優位に立っていることが分かります。日本のほぼ全国で被害を与えることからも、その危険性がお分かりいただけるのではないでしょうか。

その割合は全シロアリ被害の92%にのぼっており、シロアリ被害と言えばヤマトシロアリと言っても良いほどです。イエシロアリは全体の約7.7%となり、その比率はヤマトシロアリと比較して極端に低下していることが分かります。乾材シロアリに至っては全体のわずか0.3%にすぎません。

もう一つの円グラフ(画像2)は、弊社がシロアリ調査を実施した2018年4月からの5年間のデータを示しています。弊社は首都圏を中心に調査を行っているため、東京周辺での傾向がよく分かります。

| ヤマトシロアリ | 92% |

|---|---|

| イエシロアリ | 7.7% |

| 乾材シロアリ | 0.3% |

| ヤマトシロアリ | 99.49% |

|---|---|

| イエシロアリ | 0.01% |

| 乾材シロアリ | 0.5% |

ご覧の通り、ヤマトシロアリに関するご依頼が圧倒的に多いことが分かります。その理由としては、生息範囲の広さが挙げられます。日本全国ほぼどこにでも生息しているヤマトシロアリに比べて、他のシロアリ種は限られた地域にしか分布していないため、被害に遭遇する確率にも大きな差が出てくるのです。

一方で、イエシロアリは関東南部の沿岸部にのみ生息しており、弊社の主な対応エリアである首都圏内ではほとんど見られません。そのため、イエシロアリに関するご依頼はごくわずかで、割合としても0.0%以下という結果になっています。

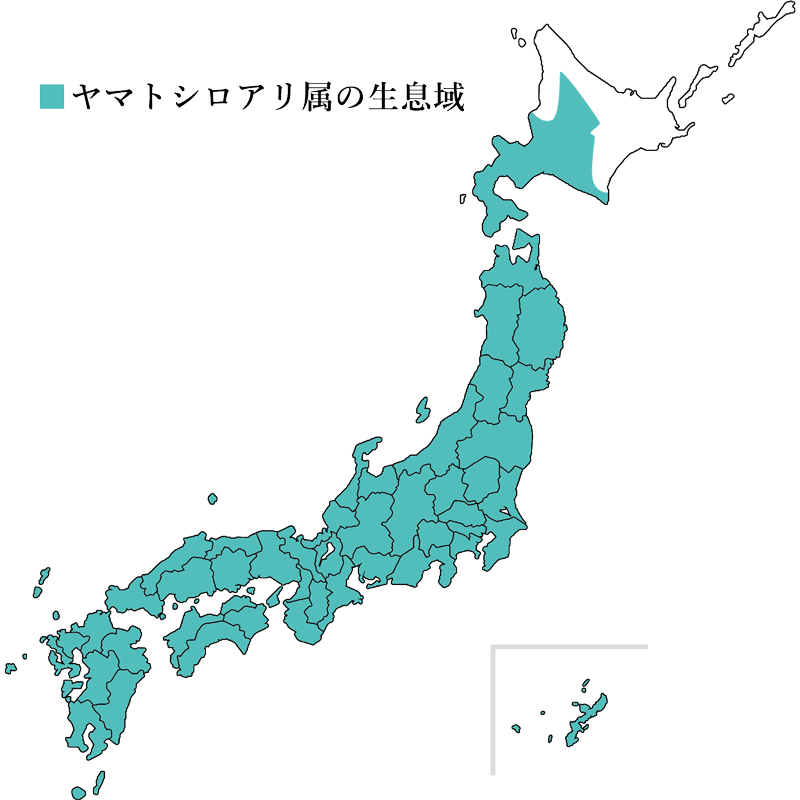

分布

ヤマトシロアリの分布範囲は非常に広く、日本に生息しているシロアリの中でも群を抜いています。その範囲は、北海道のごく一部の地域を除く日本全国におよび、ヤマトシロアリの生息していない地域を探すほうが難しいくらいです。

ヤマトシロアリの北限は北海道の北部に位置する名寄市(なよろ市)となっており、その先は猿払村や稚内などが残るのみで生息していないエリアはほとんどありません。また、南はトカラ列島までに及び、奄美大島や沖縄県には近縁種が分布しています。

ヤマトシロアリの生態

ヤマトシロアリは、私たちの暮らしのすぐそばで静かに活動している存在です。この章では、ヤマトシロアリの生活環境や行動パターン、階級構造など、普段はなかなか見えないその「生き方」に迫ります。

どのように巣をつくり、仲間と協力し合いながら生きているのか。その緻密で合理的な社会構造を知れば、被害対策にもきっと役立つはずです。

ヤマトシロアリの巣

日本には、大きく分けると2つのタイプのシロアリが生息しています。一つは土壌生活種と呼ばれる地面の中に巣を作り活動をするものと、もう一つは木材生活種と呼ばれる枯死立木などに巣をつくる種類がいます。ヤマトシロアリはその中でも土壌生活種に入ります。

| 土壌生活種 | ・ヤマトシロアリ ・イエシロアリ など |

|---|---|

| 木材生活種 | ・アメリカカンザイシロアリ ・ダイコクシロアリ など |

ヤマトシロアリは湿潤な環境を好み、腐朽した朽木や庭などの枕木、植栽に添えられる木杭も良くヤマトシロアリの食害を受けているのを見かけます。ヤマトシロアリに限りませんが、シロアリの多くは枯死した木や倒木などの命尽きた木を餌とする種が大半のため、家屋へ侵入し柱や梁などの構造部材に多大な被害をもたらす重大な家屋害虫の一つとされています。

ヤマトシロアリは固定の巣を持たない

ヤマトシロアリの大きな特徴の一つが、イエシロアリのような大規模で固定された本巣を持たないという点です。ヤマトシロアリは湿った木材や腐朽部分を利用して、餌場と生活の場を兼ねた巣をつくりながら移動・分散して生活する性質があります。

たとえば、床下の湿った木材や浴室の土台裏側、雨水の染み込んだ壁材などが、彼らにとっては格好の棲み処となります。こうした環境が複数存在する場合、それぞれに小規模なコロニーを構築し、働きアリや兵アリたちが巣から巣へ移動しながら活動するのです。

このため、ヤマトシロアリの被害は局所的かつ分散的に広がる傾向があり、目に見える被害箇所だけを補修しても、見えない場所で活動が続いている可能性がある点に注意が必要です。

定住せず、必要に応じて移動するこの生活スタイルが、駆除の難しさや早期発見の難易度を高めている要因ともいえるでしょう。

ヤマトシロアリの階級

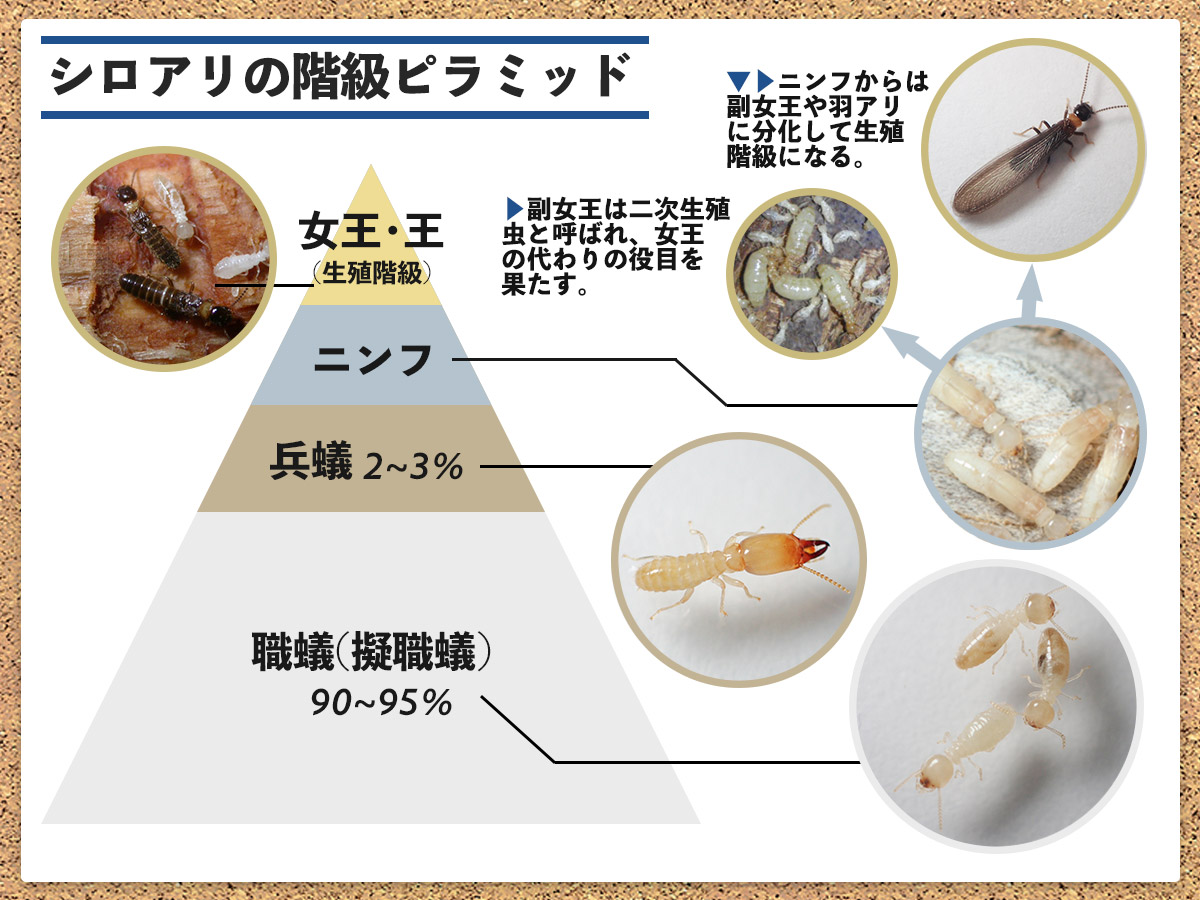

シロアリには階級という面白い生態があります。階級というのは、シロアリのコロニー内における各個体に与えられる仕事のことです。

シロアリは不完全変態の昆虫で脱皮を行いながら成長しますが、生まれながらにして成虫と同じ形をし、同じように動くことができるためシロアリの世界では全ての個体に役割が与えられているのです。ヤマトシロアリには5つの階級が存在します。

女王・王階級 |

ヤマトシロアリの巣には、たった1組の女王アリと王アリが存在します。このペアは一生を通して巣にとどまり、産卵・生殖活動に専念しています。女王は働きアリによって大切に世話されながら、毎日数十個の卵を産み続け、巣の存続と拡大の中心的な存在です。王アリも同様に巣の奥深くで女王と共に暮らし、繁殖活動を支えています。 |

|---|---|

副生殖虫階級 |

副生殖虫(二次女王・二次王)は、万が一、女王や王が死亡したり、生殖能力が落ちたりした場合に備えて控えている「代役」です。普段は働きアリとほとんど変わらない姿で活動していますが、必要とあらば体が大きくなり、本来の女王や王に代わって生殖機能を担う存在になります。こうした階級の存在が、シロアリの巣のしぶとい生命力を支えているのです。 |

ニンフ階級 |

ニンフは、羽アリになる一歩手前の段階にいる個体です。もう一度脱皮をすれば翅を持ち、巣を離れて新たなコロニーを作るための飛翔を行う羽アリとなります。つまり、次世代の女王・王候補ともいえる存在です。ニンフから副生殖虫に分化することもあります。 |

兵蟻階級 |

兵蟻(へいぎ)は、シロアリの中でも防衛の役割を持つ特殊な階級です。全体の2〜3%と数は少ないものの、その大きな頭部と鋭い大アゴで巣を守る役割を果たしています。外敵であるアリや他の昆虫に対しては、前線で立ち向かい巣を守る存在です。働きアリとは異なり、餌を採ることはなく、常に防衛任務に就いています。 |

職蟻階級 |

職蟻(しょくぎ)は、巣の中で最も多く存在する階級で、全体の90%以上を占めると言われています。彼らは実に多才で、巣の建築・修復、餌の採取、幼虫や卵の世話、他の個体の食事介助まで、あらゆる仕事を担います。ヤマトシロアリの社会が機能しているのは、まさにこの職蟻たちの働きによるものといっても過言ではありません。 |

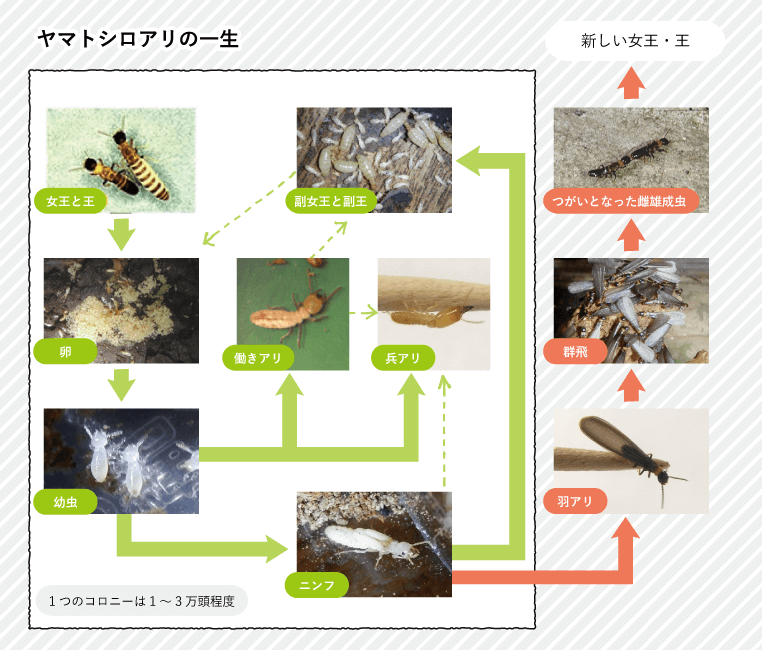

ヤマトシロアリの一生

ヤマトシロアリの一生は、4月下旬から5月ごろに飛び立つ羽アリから始まります。この時期、成熟した巣から有翅虫(ゆうしちゅう)と呼ばれる羽アリたちが一斉に飛び立ち、地面に降りた後、それぞれの個体が異性の相手を見つけてペアを作ります。

ペアとなった2匹は、そのまま地面の下や木材の隙間などに潜り込み、新たな巣を作り始めます。この時点ではまだ非常に小さなコロニーですが、女王アリが少しずつ卵を産み始めることで、徐々に働きアリや兵アリが生まれてきます。

やがて数が増えると、働きアリたちが巣の拡張や餌の確保に奔走し、コロニーは急速に拡大していきます。巣の中には、卵から幼虫、成虫へと成長していく様々な個体が共存し、階級ごとに役割分担しながら生活しています。

数年をかけて、女王アリはさらに多くの卵を産み、巣は数万匹規模にまで発展します。そして一定の成熟に達すると、また次の春に羽アリが飛び立ち、新たなコロニーを築くサイクルへと繋がっていきます。

このようにヤマトシロアリは、世代交代を繰り返しながら、密かに地下で長い年月をかけて生き続けているのです。

ヤマトシロアリの女王は不死?

ヤマトシロアリではちょっと変わった生活環も知られています。それは、女王の寿命に関することです。通常、シロアリでは創設女王の代わりとなる副生殖虫というのは女王や王が何かのトラブルによってその後の生殖活動が行えなくなった際に機能します。しかしヤマトシロアリの世界では少々異なり、創設女王の寿命が短いということが分かっています。

早い段階で女王の分身である副生殖虫を大量に生むことは、短期間で巨大なコロニーへ発展することにつながるからです。女王単体では少量の卵しか確保できないところを数百もの副生殖虫が一斉に産卵することはとても理に適った戦略ですよね。いわば自身のクローンを作ってしまえば実質不死を手に入れたことと同じということです。

ヤマトシロアリの羽アリの特徴

ヤマトシロアリは、普段の生活の中で目にする機会があまり多くありません。その理由は、シロアリが土の中や木材の内部など、人目につかない場所でひっそりと生活しているからです。

しかし、「羽アリ」として地上に現れる時期だけは例外です。このときばかりは一般の方でも姿を目にするチャンスがあり、実際にシロアリを見かけるほとんどのケースがこの羽アリの姿です。そこでこの章では、ヤマトシロアリの羽アリの特徴や見分け方、発生時期などについて詳しく解説していきます。

ヤマトシロアリは4月から5月に群飛する

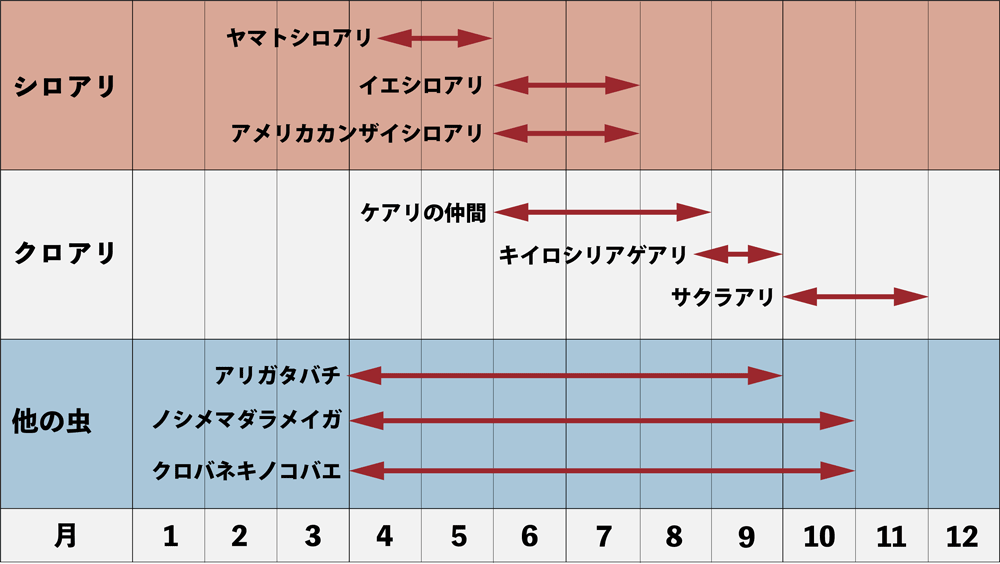

シロアリは繁殖のために羽アリを飛ばしますが、羽アリを飛ばす時期はシロアリの種類によって異なります。ヤマトシロアリが羽アリを発生させる時期は春先、毎年4月~5月にかけての僅かな期間しか出てきません。更に発生する時間帯まで決まっているというから驚きです。

羽アリが発生する時間帯は日中で、その中でも主に午前10時ごろからお昼前に発生することがほとんどで、9割以上にその傾向が見られます。ただし、午後に飛翔条件が整った場合は、昼過ぎから午後3時ごろに群飛(ぐんぴ)が行われることもあります。

ヤマトシロアリの羽アリの見分け方

ヤマトシロアリの羽アリは様々な特徴を持ちます。最も特徴的なのは、首元に黄色いマフラーをまとっている点でしょう。この特徴は他の羽アリには無いもののため、見分ける際の大きなポイントとなります。

| ヤマトシロアリ | クロアリの仲間 |

|---|---|

|

|

| ・首元が黄色い ・胴体にクビレがない ・翅の模様が細かい ・前後の翅の大きさがほとんど同じ ・触角は直線で数珠状 ・翅が取れやすく翅だけ落ちていることも |

・クビレがあり、胸部・腹部がはっきり分かれる ・翅の模様(翅脈)が太い ・頭に近いほうの翅が長く、お尻に近い翅は短い ・触角は”く”の字(真ん中で2つに折れる) ・翅は引っぱらないと取れない |

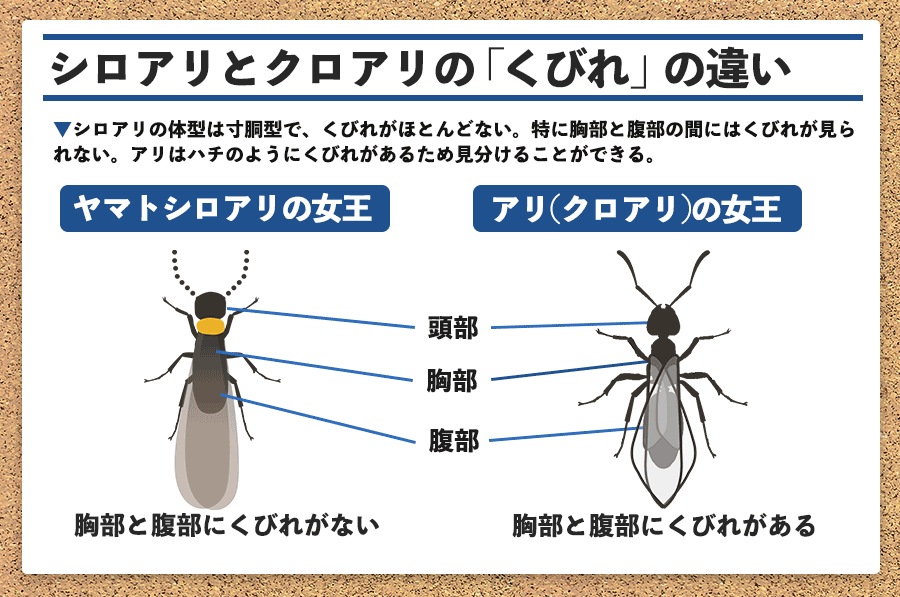

また、シロアリ以外の羽アリ、たとえばクロアリの羽アリと見分けるには、クビレの有無や触角の形状を見るのがポイントです。

ヤマトシロアリと他のシロアリの見分け方

シロアリの被害に遭ってしまった時にこれがなんのシロアリによるものか時にわかりにくい場合があります。日本における家屋害虫として知られる土中生活種のシロアリにはヤマトシロアリの他にもう一種同じ科に属しているイエシロアリというシロアリがおり、両種は形態的特徴も似ているところがあるので混同されやすいです。

ヤマトシロアリとイエシロアリの違い・見分け方

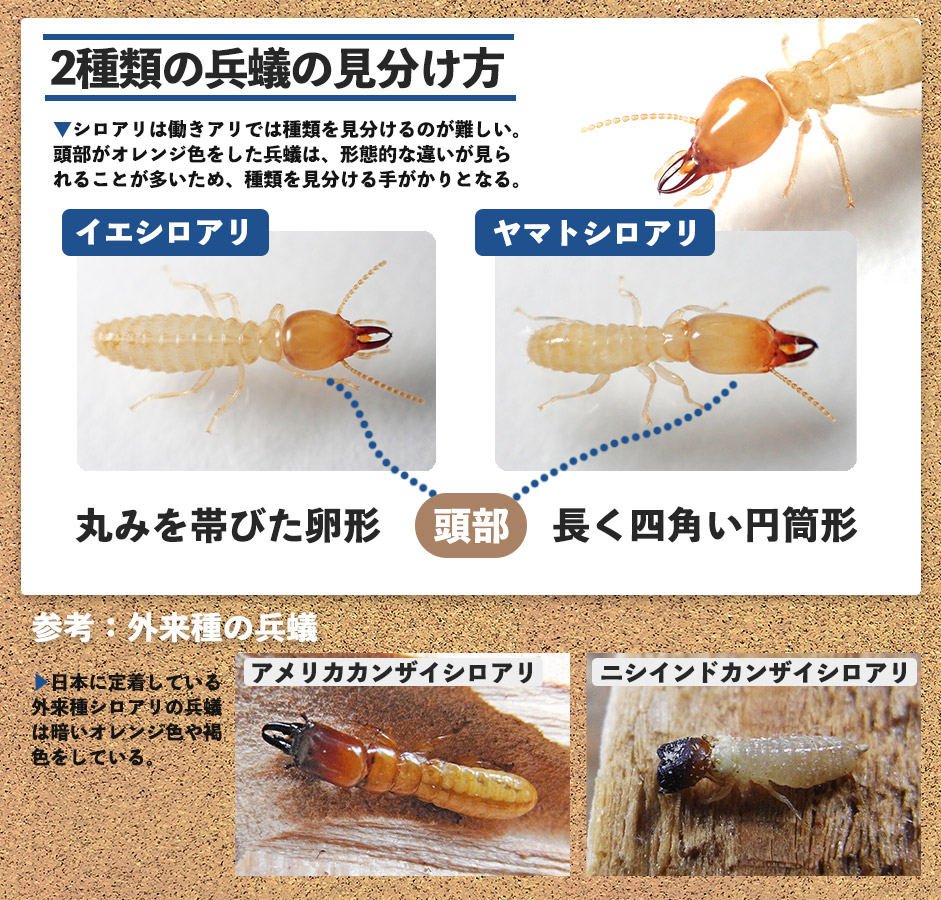

- 兵蟻で見分ける

- ヤマトシロアリとイエシロアリを見分けるのに最も手っ取り早い方法は兵蟻の頭部形状を見ることです。

ヤマトシロアリとイエシロアリは同じミゾガシラシロアリ科に属しているため職蟻での特徴の違いがほとんどなく、判別が肉眼ではほぼできません。そこで同定に用いられるのが巣の防衛にあたる兵蟻です。

職蟻での形態的違いに乏しいシロアリですが、兵蟻になると一変し全く形状が異なるため、一瞬で判別することが可能となります。

ヤマトシロアリとイエシロアリでの違いは頭部形状と顎の形です。ヤマトシロアリでは頭部形状が長方形(円筒形)をしているのが特徴で、顎は太くがっしりしています。イエシロアリは頭部形状は卵型と言われるように丸みを帯びているのが特徴で顎の形状も細く弱い印象を持ちます。

- 羽アリで見分ける

- もう一つ、ヤマトシロアリの判別法として覚えておいてほしいことが羽アリでの見分け方です。羽アリでは体色を見ることで種類を簡単に判別することができます。

ヤマトシロアリの羽アリは黒い体色に胸部に黄色の特徴的なラインが入ります。イエシロアリの羽アリは全身が茶褐色で他に特徴的な色は入りません。特徴を知っていればまず種類を間違えることはないでしょう。

また、羽アリの飛行時期でも判別することができます。ヤマトシロアリが羽アリを飛ばす時期は春先、だいたい4月下旬~5月の日中に行われ、イエシロアリでは6月から7月の日没から夜にかけて結婚飛行が行われるため、この2種類の羽アリが一緒に出会うことは無いのです。

時期 時間帯 ヤマトシロアリ 4月下旬〜5月 午前〜昼すぎ イエシロアリ 6月〜7月 日没後〜夜

そのため、いつ群飛が行われるかを把握しておくことで形態的特徴を見なくてもヤマトシロアリとイエシロアリを判別することができます。ヤマトシロアリの羽アリについて解説した動画

ヤマトシロアリの被害と危険性

前述のとおり、ヤマトシロアリは人が暮らす住宅に被害を与える「家屋害虫」の一種です。では、実際にヤマトシロアリによる食害を受けると、住まいにはどのような影響が生じるのでしょうか。

ここでは、ヤマトシロアリの被害の実態や、被害が発生しやすい場所・状況などの傾向について詳しく解説していきます。

ヤマトシロアリの被害箇所

ヤマトシロアリは土中性のシロアリであるため、食害を行うためには周辺に水分を含む環境が必要となります。そのため、水と結びつく場所での被害が多くなります。例を挙げると、床下や玄関、浴室、トイレ、キッチンといった場所です。

| 被害が多い箇所 | 床下、玄関、浴室、トイレ、キッチン |

|---|

先程のシロアリ被害実態調査において調べられた結果でもその傾向が見られています。例えば床下での被害を見てみると過去6年以内に駆除が行われた物件の8割以上で床下への被害が確認されています。これは、土中性のシロアリであるヤマトシロアリが家屋へ入り込む際、地中を経由して侵入することが大きく関係しているためです。

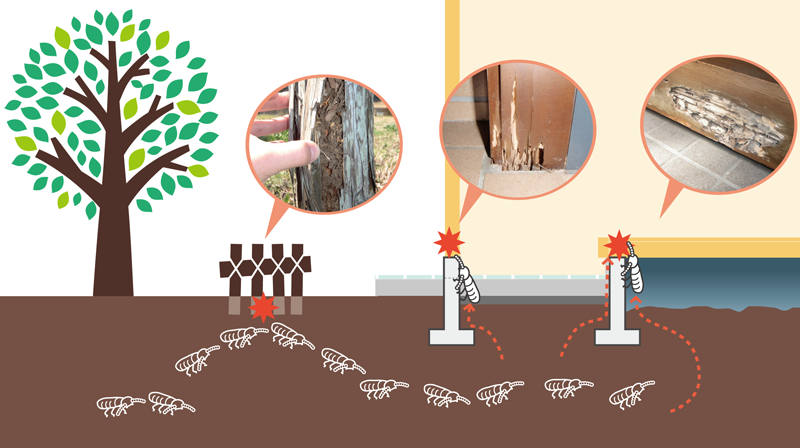

ヤマトシロアリが被害を出す際には地中から蟻道を伸ばすパターンがほとんどなので、被害が最初に発生するのは地面に一番近い場所が基本となります。そのため、最初に接点を持ちやすい床下が最も多い被害箇所となるのです。

そして、その中でも水と関係性の多い場所が狙われやすくなります。例えば玄関などは、基礎で囲まれた閉鎖空間となっているため内部に含まれる水分が抜けにくく被害が非常に多いです。また、床から框までをタイル仕上げにする場合、木下地を地面に接触させて取り付けたり、框材にマツを心材とした集成材が用いられることが多く、特に蟻害を受けやすい箇所となります。

一方で、胴差しや小屋裏といった建物の中でも上階に位置する場所への被害はイエシロアリのような危険性は無く、ヤマトシロアリではほとんど見られません。ですが、これも「水分の供給がなければ」といった条件付きのことであるため、雨漏れや結露などで水が中に入ってしまっている場合は例外的に被害を受けることがあります。

| 床下〜1階 | 2階〜屋根裏 | |

|---|---|---|

| ヤマトシロアリ | 危険性大 | 危険性小 |

| イエシロアリ | 危険性大 | 危険性大 |

| アメリカカンザイシロアリ | 危険性小 | 危険性大 |

ヤマトシロアリの被害痕の特徴

ヤマトシロアリの被害の特徴としてよく言われているのが被害箇所の食害痕に関することです。

ヤマトシロアリの食害は、食料の確保と同時に住処の確保も行われています。ヤマトシロアリでは食害箇所がそのまま住処としても利用されるため、食べた場所には土を運び込んでいることが多く見られます。

| ヤマトシロアリ | ・被害部に土が詰まる ・被害箇所の見た目が汚い |

|---|---|

| イエシロアリ | ・被害部に土がほとんど付かない |

一方、同じ土中種であるイエシロアリでは球状の巣を構築しているため食害箇所そのものが居住部として使われることがほとんどなく、土が詰まっていることが少ないです。このことから、被害部に土が詰まっているなど見た目が汚い印象を受けるのがヤマトシロアリであると言われます。

ヤマトシロアリの被害実例

ヤマトシロアリによる被害は、1階部分や床下など、地面に近い場所を中心に発生するのが特徴です。実際に確認された被害現場の様子をご紹介しながら、どのような場所が狙われやすいのか、どのような被害が起こるのかを見ていきましょう。

床下の被害

床下の被害は、地中から侵入してきたシロアリによって引き起こされます。蟻道(ぎどう)という通り道を構築し、床下の木材へと到達したヤマトシロアリは、木材の内部への入り込み内側から食べ進みます。

床上の被害

床上で発生する被害も、地面から這い上がってきたシロアリが床下や壁の内部を通って、室内の木部に到達することで引き起こされます。

ヤマトシロアリは湿気の多い環境を好むため、特にキッチンや浴室、トイレなどの水まわり周辺で被害が多く確認される傾向があります。

玄関については、上がり框、ドア枠、巾木などの木材が地面に接するように施工されているため被害が多く見られるポイントです。また、和室の畳もヤマトシロアリのエサとなるため注意が必要です。

ヤマトシロアリの大きな被害事例は動画で解説しています

ヤマトシロアリの駆除方法

ヤマトシロアリの被害に遭ってしまった場合、どのようにして駆除をすれば良いのでしょうか。ヤマトシロアリでの駆除の本質は巣の根絶ではありません。

侵入してしまったシロアリは薬剤による殺虫を行いますが、基本は防除の考えに則って作業が進められます。防除というのは、予防と駆除の両立を言い、殺虫だけに焦点を当てたものとは違ってその後の侵入防止措置までをしっかりと行います。駆除だけではシロアリの再侵入を防ぐことができません。そのため、しっかりと予防をすることが非常に大切なのです。

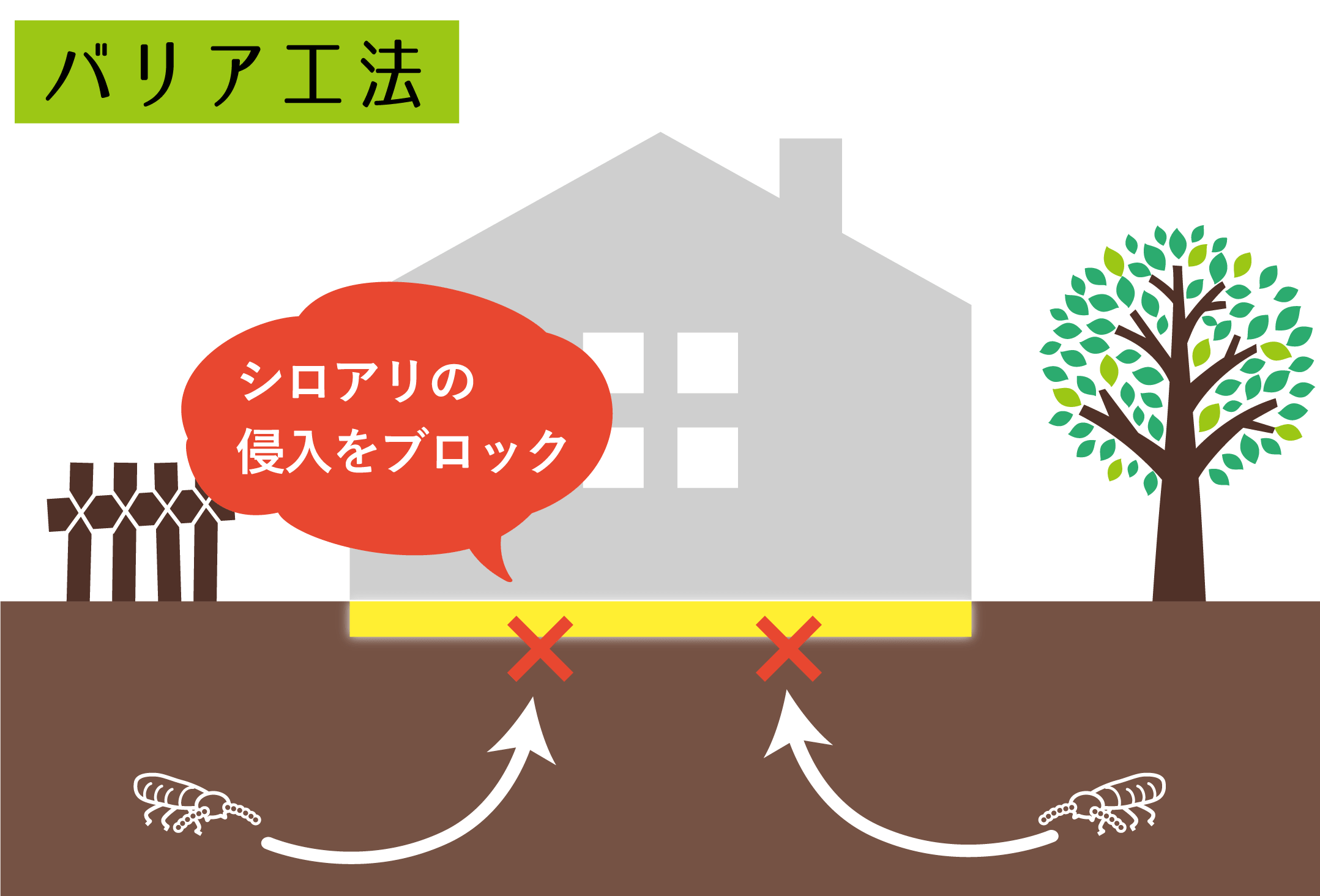

液剤による防除施工(バリア工法)

ヤマトシロアリでの対策で最も一般的なのがバリア工法です。薬剤は液状のタイプが主流ですが、他にも粒剤や防蟻樹脂コーティングなどで行われるケースもあります。

ヤマトシロアリは基本的に床下を経由して家屋へ侵入するため、いかに床下全面に対し薬剤処理を行えるかが重要となってきます。

一般的には床下収納庫・床下点検口と呼ばれる入口から床下へ入り、土壌面から基礎立ち上がり、束柱や土台に至るまで全て処理をしていきます。被害のある箇所はドリルによる穿孔を行い木材内部への注入を実施することで内部に潜むシロアリを駆除します。

そして、ここで大切なことが未処理のエリアを作らないことです。「ここは処理できたけど、この奥は処理できません」といったことが発生するとヤマトシロアリは躊躇なく処理していない箇所から侵入してしまいます。

そのため、床下にもぐれない空間があるのであれば新たに点検口を作成したり、玄関や在来浴室など人の侵入が不可能な作りの場所は、室内側から専用ノズルで内部への薬剤注入を行うなど死角となる箇所ができないよう徹底した薬剤処理が行われます。

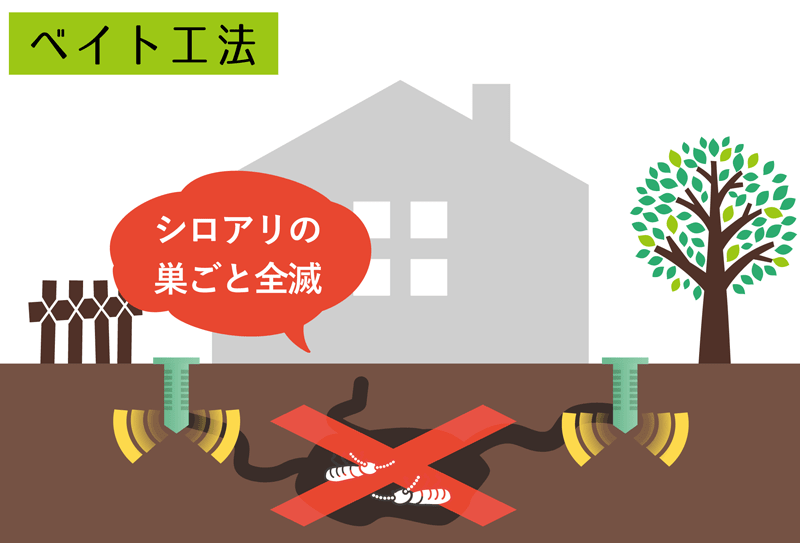

巣の根絶を目的としたベイト工法

この他、ヤマトシロアリの駆除にはしばしばベイト剤による対策も行われています。これは、先程の液剤施工とは異なり巣の根絶を狙ったものとなります。主に、床下に施工ができない物件や建物内部に薬剤を使用することに抵抗のある方に利用されることが多いです。

施工方法は、まず建物外周にステーションと呼ばれる容器を埋め込みます。その中にベイト剤(毒餌)をセットして敷地に生息するシロアリに毒餌を巣まで運んでもらい、最終的に巣ごと駆除します。

液剤処理に比べて効果が出るまでに時間はかかりますが、しっかりヒットさせることができればこちらも非常に効果的な対策です。

シロアリがヤマトシロアリだと感じたら

ヤマトシロアリについて被害の実態や駆除方法まで詳しく解説しました。最も身近で何処にでもいるシロアリですから、被害の報告が日本で最も多い種類です。シロアリ1番!でも最も施工件数の多いシロアリですので、被害について不安に感じた場合は、お早めにご相談ください。

また、ヤマトシロアリは毎年4月後半から5月にかけて羽アリシーズンを迎えます。もしご自身のお宅で羽アリが発生していたらシロアリ被害の可能性がありますので、専門業者に調査を依頼されることをおすすめします。

全員がしろあり防除施工士

社員の顔が見える安心力

強引な販売営業ナシ

全ての業務を自社社員で運営

「クリーンなイメージとしてのシロアリ防除業界のパイオニアであり続ける」。私たちシロアリ1番!は、安心で確実なシロアリ駆除・予防をご提供するため、お客様のことを第一に考えたサービス作りをします。点検・工事・お見積りのことなど、シロアリ対策でお困りの点がありましたらお気軽にご相談ください。

シロアリ1番!の無料調査についての詳細

シロアリ1番!のプラン・料金

シロアリ1番!が選ばれる理由

シロアリ1番!トップページへ

土井修一 他(2023)『シロアリ及び腐朽防除施工の基礎知識 新版』(公益社団法人日本しろあり対策協会)

吉村剛,板倉修司,岩田隆太郎,大村和香子,杉尾幸司,竹松葉子,徳田岳,松浦健二,三浦徹(2012)『シロアリの事典』(青海社)

日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合(2013)『国土交通省補助事業 シロアリ被害実態調査報告書』